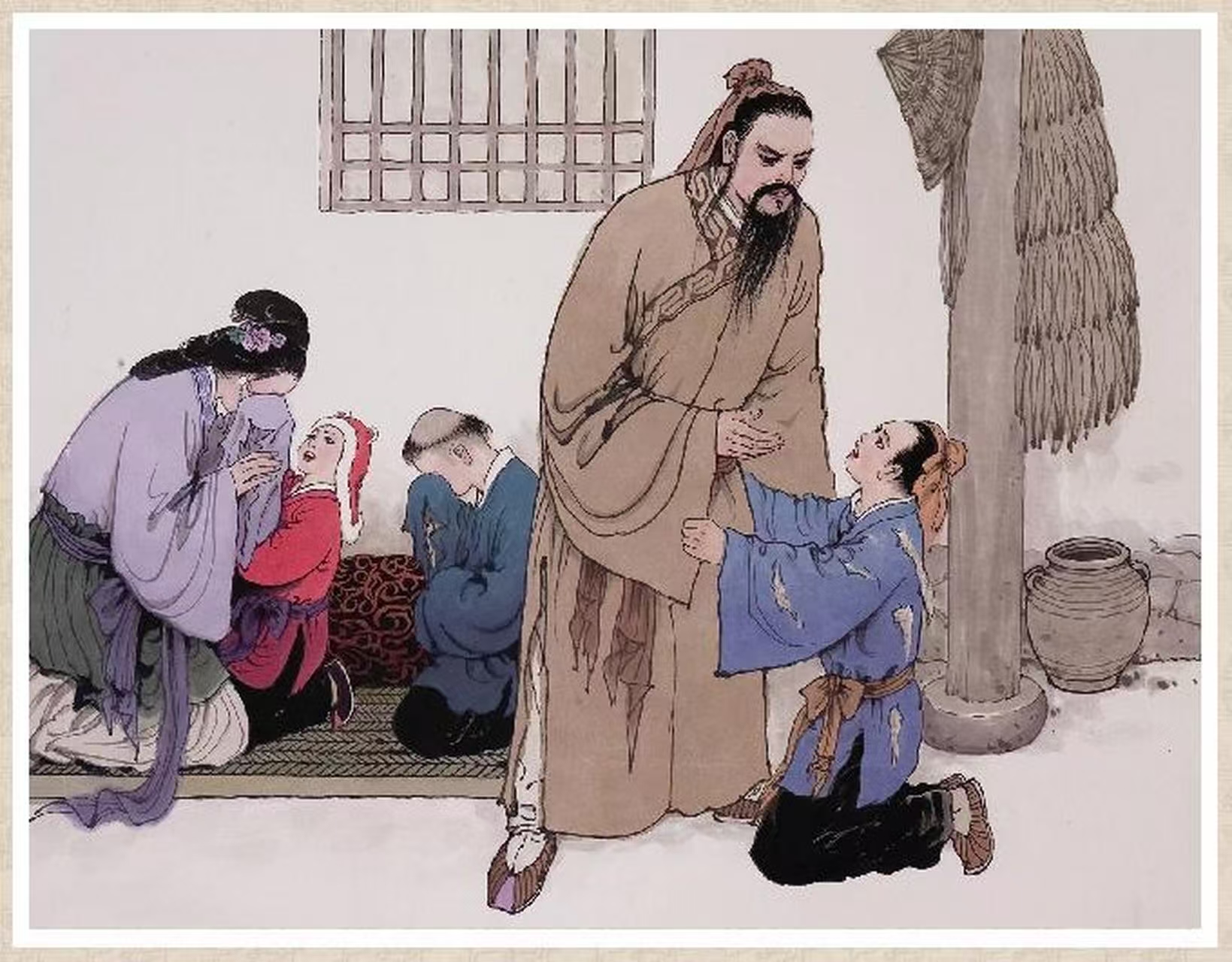

在孔子的学生当中有一个贤者叫闵子骞,在孔门四科当中,他是德行最好的学生之一。他的母亲比较早过世,他的父亲又娶了一个。继母后来又生了两个弟弟,所以对他就比较刻薄,对他两个弟弟比较照顾。有一年冬天继母用芦花帮他做棉衣,用真正的棉花帮他两个弟弟做衣服,结果刚好他帮他父亲驾车,因为芦花不保暖,看起来很蓬很保暖,所以冷风飕飕地吹过来,他就发抖。他父亲看了就觉得衣服都穿这么多了还发抖,是不是你有意侮辱你的继母?所以就很生气,拿鞭子抽闵子骞,结果这一鞭抽下去衣服破了,芦花飞了出来。父亲一看非常生气,就觉得继母在虐待这个儿子,所以马上气冲冲地回家,打算把他的继母休掉。

闵子骞看到这个情况,不只没有幸灾乐祸,而是马上提起了对继母的恭敬,跪下去说:“父亲,您不要赶走继母,‘母在一子寒’,母亲在,只有我一个人寒冷;母亲走了,我们三个兄弟都要受寒挨饿。”一个人在危急之下没想到自己,想到谁?想到继母,想到兄弟,甚至于想到自己的父亲。父亲假如在盛怒之下做了这个决定,他事后也会后悔,所以这叫真实的德行,念念想着成就别人。也由于这一份恭敬,这一份孝心,他的继母觉得很惭愧,一个孩子都会念念为自己想,自己居然没有这个雅量好好地去照顾这个孩子。所以闵子骞的这一份恭敬、孝心,扭转了一个家庭的命运。所以还是要用德来感化他人。“亲憎我,孝方贤”,当亲友对我们态度恶劣的时候,你还能够保持对他们的关怀,这就是恭敬真正做到了。

“亲有疾,药先尝,昼夜侍,不离床”。对父母的恭敬,在《孝经》里面说到了,“居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧”,生病的时候要多替父母分忧,“丧则致其哀”,父母走的时候我们要庄严肃穆,“祭则致其严”,父母走了之后,我们每一年在父母的忌日,甚至于重大节日都应该祭祀,所谓“慎终追远,民德归厚”,我们念念不忘死去的父母、老祖宗,也就是不忘他们给我们的教诲,给我们人生的关怀爱护。人有这样的心,不会把人生走得误入歧途,而且会非常厚道,时时知恩报恩。

“亲有疾”,父母生病的时候我们要尽心尽力去奉养去照顾。俗话讲“久病床前无孝子”,这一句话错了,为什么?真正的孝子会坚持照顾父母到底。我有一个朋友,他也三十来岁,他的老祖母把他带大,所以他祖母中风的时候,一个大男人日夜照顾,擦身体什么都是他,然后把老祖母抱着、背着去看医生,做得很好,也很让邻里乡党感动。一个能孝敬自己长辈的人,交朋友一定怎么样?很有道义。所以在社会上也赢得朋友对他的爱戴,后来他也娶了一个很好的老婆,这叫善有善报。

“丧三年,常悲咽”,还有“事死者,如事生”,就是我们对父母的恭敬,不会因为他们的离去而有丝毫的减少。当父母离去,看到父母留下来的东西,我们都会感受到父母一生给我们的这一些照顾,也会在处世待人当中想起父母给我们的教诲。父母在的时候我们要全心全意做到,父母不在了我们更要立身行道,“扬名于后世,以显父母”,所谓大孝就是显亲,大孝是显祖宗。有这样的恭敬,才能够宽慰父母跟祖宗的在天之灵。

除了对父母要恭敬之外,《弟子规》也教导我们要对长辈恭敬,所以《弟子规》的次第那真的是非常有智慧。这也是遵循孟夫子的教诲。孟夫子说“亲亲而仁民”,把对父母的孝心、恭敬心,“亲亲”,再延伸到对一切人的关怀之心。一切人最近的就是自己的兄弟,还有身边的长者。“仁民”,再推演到一般的人民。仁民再推演出来是什么?“而爱物”,连对山川大地、动物、植物都有这种爱心,恭敬之心。所以能不能连父母都还没有孝敬,然后一下子就对狗很好,对猫很好,有没有?有!现在人不孝父母,对狗很好,对猫很好;没有拿钱给父母,还带这个狗跟猫去洗三温暖(即桑拿)。你看现在人真是颠倒!

没有圣贤教诲,人真的不知道怎么做人。“天不生仲尼,万古如长夜”,上天假如没有让孔夫子在我们中国诞生,中国文化传不下来,现在中国人不知道活成什么样子。所以我们要珍惜有孔夫子承传这个尧舜禹汤的大道。我们要好好学习,好好遵循这个教诲,一步一步提升自己的道德修养。